1月5日至6日,全国中小学品格教育高峰论坛在成都举行。本次论坛以“面向未来发展的品格教育”为主题,由四川新世纪品格教育研究院、“大中小德育一体化背景下学生品格成长机制研究”课题组共同主办,吸引了来自全国各地的专家学者与一线教育工作者共计600余人参会。

据介绍,本次论坛旨在促进全国中小学品格教育研究成果与实践经验交流,实现优质资源的集成和共享。通过共同研讨品格教育的未来发展趋势,探索学生个性化和全面发展的多元育人路径。推动教师成为先进思想文化的传播者、学生品格成长的榜样者,培养学生成为具有良好品格,能担当民族复兴大任的时代新人。

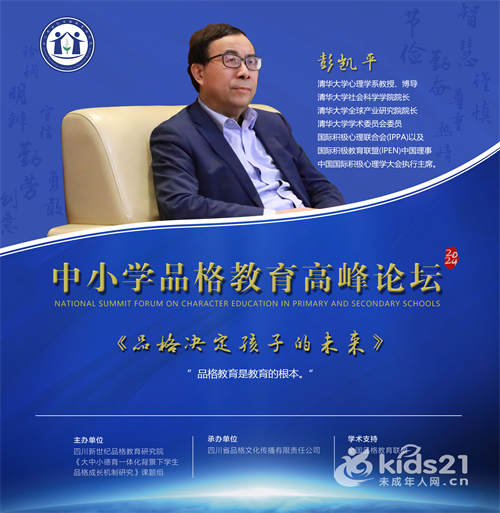

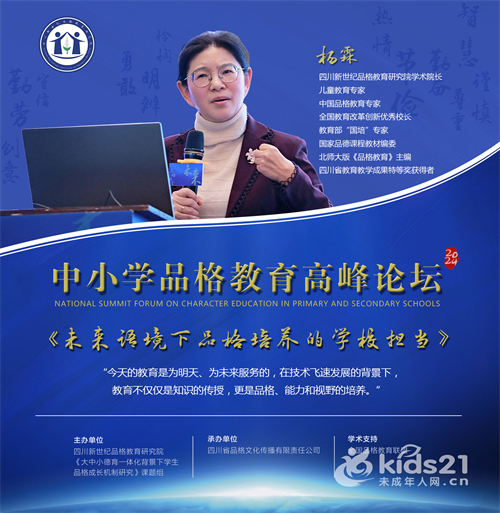

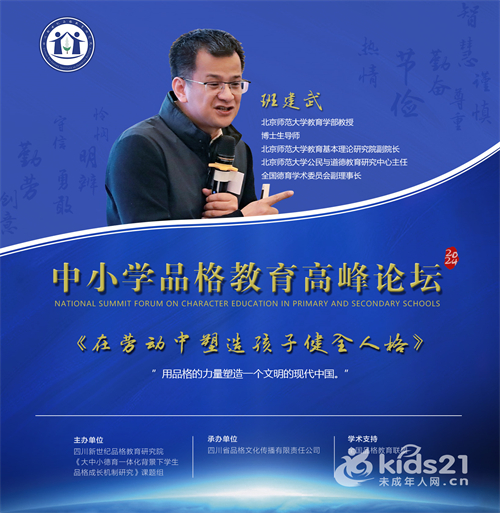

论坛期间,彭凯平、杨霖、班建武、高峡等全国知名教育专家,通过主旨发言、学术分享等方式,共同研讨了品格教育的未来发展,为参会者带来了新理念与新思路。

主旨发言

彭凯平教授的主旨演讲,围绕未来需要什么样的品格、如何塑造积极的心理品格两个方面展开。首先,彭教授从积极心理学的定义和缘起谈起,提出教育的初衷在于调动人内心的品质,而品格教育的目的就是发现、培养、应用孩子的优势和美德,因此品格教育是教育的根本。随后,彭教授分享了积极心理学中关于儿童必备品格的界定,其包括人道、勇气、公平、节制、智慧、超越六方面的24项品格。其中,他重点介绍了坚韧品格,包括复原力、抗逆力、创伤后的成长力三种培养路径。

彭教授指出:在人工智能时代,未来更需要会“动心”的人才。拥有美感、幸福感、意义感、创造力、自控力、同理力的人,将更有竞争力。同时,积极心理学不仅能支持人发展积极的心理,也能促进优秀品格的习得与培养。他认为产生积极心理有三个心理基础:抑制消极情绪的活跃、产生快乐的神经递质、赋予生活积极的意义感。因此,我们应多鼓励人们产生积极体验,让大脑形成奖励回路。比如孩子做完作业后,让他的快乐与满足感延续5分钟,就能产生学习的内驱力。在用积极行动改善情绪方面,我们则可以使用八正法,包括平稳呼吸、闻香、抚摸身体、抬头挺胸、运动、专念、倾诉写作、利他等方式。最后,彭教授分享了他对于美好生活的理解——有爱、有幸福、有服务、有意义。

杨霖老师首先从未来语境的教育含义谈起,她表示从本质上讲今天的教育是为明天和未来服务的。当下和未来教育有着两方面目的:一个是培养学生对新知识的热情和能力,另一个是培养学生终身受用的价值观和品格。在技术飞速发展的背景下,教育已不仅是知识的传授,更是品格、能力和视野的培养。所以,我们应该用长远与发展的眼光来看待教育,不仅是为社会培养优秀的人才,更是培养那些让人可以走得更加长远的人格与品质。

关于面向未来学校应有的品格培养担当,杨老师认为主要体现在两个方面:学校价值系统和校园日常行为准则。她指出面向未来的学校教育转型,价值系统正成为学校的基础设施。一所学校需要拥有自己的教育理念、办学准则和行为准则,确保日常教育教学始终锚定于育人目标,才能拥有创新的价值支点和导航系统,以确定的品格应对不确定的世界。

杨老师还通过学校案例,介绍了如何将品格教育与主题项目式学习相融合。她表示两者的有机结合,可以为学校开展品格教育提供创新抓手。一线教师可将主题项目式学习作为载体,用品格教育打通教书与育人的通道,将品格培养作为项目学习的重要目标,有目的、有意识地赋予项目式学习育人价值,体现教书育人的完整性。

班建武教授指出,劳动与劳动教育是两类不同的人类实践,开展劳动教育首先要避免劳动和教育二者相分离。其中,在形式上,要避免将直接参加劳动取代劳动的教育设计;在资源上,要避免将劳动资源简单等同于劳动教育资源;在评价上,要避免将劳动成果取代劳动教育综合育人效果。学校需要通过劳动教育,使学生建立正确的劳动观,具备基本劳动能力,形成良好劳动习惯。

班教授表示,开展劳动教育包括四个核心点:首先,要通过劳动教育,培养孩子独立自主的健全人格。成人不能以“爱”的名义剥夺孩子爱劳动的可能,以及对责任、感恩等品格的习得,要做到“重陪伴轻代替”。其次,要通过劳动教育,培养孩子存在的意义感和价值感。劳动教育要从“饭碗的谋生教育”走向“梦想的自我实现教育”,成人要支持孩子认识到劳动本身就是对个体最大的回报,重塑“劳动是光荣与幸福的”这一信念。第三,要通过劳动教育,培养孩子的未来职业胜任力。现代生产以信息化、自动化为主导。其中知识化劳动要尊重知识、生产知识;高门槛劳动要具备信息素养与创新能力;高自由的劳动则要自我规划、主动选择。因此,新时代劳动教育要代表先进生产力的发展方向,彰显劳动教育的历史性、现实性和未来性的有机统一。最后,家庭中开展劳动教育,家长要重点培养孩子的家庭归属感,让劳动成为家庭成员维系情感的共同纽带。

圆桌论坛:

未来语境下品格教育的价值意义

在圆桌论坛环节中,教育专家们与一线教育工作者共同研讨了未来语境下品格教育的价值意蕴,以及学校品格教育的实践方略。

全国知名儿童教育专家高峡,结合自己多次参与国家教育政策起草的感受,分享了国家为何在当今时代如此关注学生必备品格的培养,解读了在新课标的“核心素养”中,专门提及的“必备品格”“必备品格”与“正确的价值观”,其三者间的关系。

首先,通过回顾国家层面相关政策的颁布,高峡老师描述了核心素养逐渐进入公共视野的过程。她指出核心素养是核心价值观、必备品格、关键能力的三者合一,而品格教育是培养学生核心素养的重要抓手。其次,面对社会迅速变化带给教育的巨大影响,高老师指出教育改革的关键在于对学生必备品格的培养,品格教育能够改变德育的惯有视角,实现从老师外部规训向学生内部生长的转变。最后,高老师肯定了成都在品格教育中的探索与实践,建议未来可在关注个体差异、完善品格评价、探讨层次化问题等方面不断精进。

圆桌论坛期间,成都七中育才学校教育集团副校长臧玲,围绕育才学校开展的双色德育课程体系构建、学科与德育互相渗透等做法,对中小学生品格培养提出了建议。成都七中育才学校副校长叶德元则通过具体教育案例,分享了作为学校管理者与一线班主任,在班级中支持学生品格养成的实施策略。

品格学校实践案例分享

在品格学校实践案例分享环节,成都圣菲学校党支部书记、校长夏雪燕;成都圣菲学校学术研究中心主任周建军;成都市实验小学校长李蓓;成都市成华小学校党委副书记、校长唐莉;浙江省特级教师林志超;上海筑桥实验小学校长郑腾飞;江苏省特级教师周益民,分别围绕自身学校开展品格教育的情况,进行了经验分享与成果交流,为广大中小学拓宽教育路径、培养教师队伍、实现家校共育提供了建议与参考。

据了解,经过十年发展,品格教育参与学校从最初的100所,增加到现在的2600余所,从之前的小学扩展到现在的中小幼一体化发展。相关实践经验已在四川18个市州深入推广,在全国10余个省(市)产生了广泛而深远的影响。实践证明,品格教育已成为培育和践行社会主义核心价值观的有效路径,是落实立德树人根本任务的典型做法。未来,品格教育将影响更多的孩子、教师与家长,支持其遇见更好的自己。

![]()